|

私は,えびす祭りの写真を見ていたら,習字紙に何か,書いてあったのでそのことについて調べました。習字紙には,今年の抱負を書いていたそうです。 このことを大漁焼きというそうです。今から約20年ぐらい前に,始まったそうです。火は,古い絵馬や,餅やするめいかなどを焼いた後に焼いていたそうです。 |

|

他にも石投祈願の事も,調べました。石には,大漁安全こうかい安全,かない安全,ということをかいていたそうです。せきとう祈願とは,船に乗って石に願い事をかいて,お祈りをして,海に投げていたそうです。石は,平たくて,書きやすい石がいいそうです。 冬休みにみんなで磯に行って、書きやすい石を探しました。一晩かわかして、恵比寿祭りの前の日に、絵馬と一緒に築島の皆さんに配りました。 |

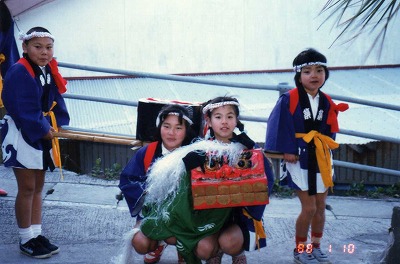

獅子舞を持つ子どもたち 獅子舞を持つ子どもたち |

僕は獅子舞について調べました。調べて方法は,アルバムやビデオをみて,調べました。アルバムの後ろの方に,獅子舞についての新聞がありました。おもにそ新聞で調べました。 10年くらい前までは,1月10日に盛大に行われていました。そこでは,ししまいや,築島音頭おみこしなどが行われていました。他にも子どもと大人がたたく太鼓や,大漁旗を掲げて走る漁船パレード。女の人がこいでレースをするろこぎ大会などがあったそうです。お客さんは,多いときでは二百人くらい来ていたそうです。ぼくたちは,今度のえびす祭りを盛大に昔のようににぎやかに行いたいと思いました。ぼくは,えびす祭りで,行われていた獅子舞について調べました。 獅子舞は昭和57年から始まりました。はじめの獅子舞は子どもたちによる手作りの獅子舞でした。 寄付してもらったお金で,本物の獅子舞を買い,神社の方が来て,踊ってもらったそうです。 獅子舞は練習は大変でした。島の方から借りたビデオを見て、動きを練習しました。獅子舞は持つと、とても重くてうでが疲れました。 |

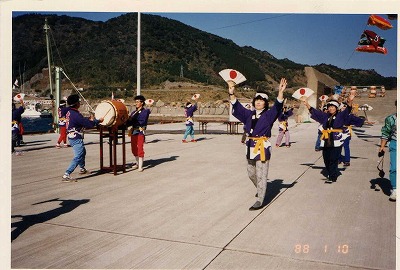

築島音頭の様子 築島音頭の様子 |

私は,おどりのことについて調べました。そのおどりは二つあります。「築島音頭」と「千年太鼓」です。 築島音頭は,作られたのは,当時分校の先生だったおおいそ先生で,子どもたちと,婦人全員に教えられたそうです。婦人会の人が輪になってせんすをもって,輪の中心で太鼓をたたいて踊っていたそうです。 千年太鼓は,V字型になって,子どもたち全員と婦人会4・5人で踊っていたそうです。棒の先に白い紙を短冊の結おうに切ったものをもって踊っていたそうです。 築島太鼓は、真知子さんに教えていただきました。「忘れたけど」とおっしゃっていたけど、ほとんど覚えてくださっていたのでとても驚き、これで築島音頭が踊れると安心しました。真知子さん、本当にありがとうございました。 1月5日には婦人会の方も参加していただいて、練習をしました。少しアレンジを加えたところもあり、楽しい音頭ができました。 |

昔のおみこしの様子 昔のおみこしの様子 今年のおみこし |

12月にはいるとみこしのじゅんびをはじめました。みこしの形はみんなで話し合って,昔のように船の形にしました。その方が,築島らしいと思ったからです。船の形は,3年生以上が作り,一・二年生が飾りを作りました。 船の材料はダンボールです。飾りは、おりがみで、魚やいかなどの海の生き物を尽くしました。 その船の名前は、築島がさらにいきいきとなるように『築島いきいき丸』と名づけました。 |