���̃y�[�W�́C�{��`�p��`�H���������̎�������C���́C�ʐ^��}���i�������j���č쐬���܂����B�Ȃ��C���I�Ȍ�傪�����o�Ă��Ă��܂��̂ŕ��͂̓��e���ł��邾���ȒP�ȕ\���⌾���ɕς��ď����Ă���܂��B�ڂ����o�T�́C�ȉ��̒ʂ�ł��B

|

�u�{��`�H���������@��\�N�̂���݁v �i�����T�N�T�����s�j |

![]()

�@���a�S�W�N�R���A�V�K�ɍ`�p�v�悪����i�����Ă��j����A�V���ɍ��B�i�����j���J��i���������j���Ă�����`���Ƃ����^�`�p�����݂���邱�ƂƂȂ����B���̌��݂ɂ������Ď������͒������Ɓi������������傤�j�Ƃ��ĊO�s�{�݁i�������������j�Ɏ��g�ނ��ƂƂȂ����B

�@�{�H�C��i���������������j�́A�킪���ł��L���̍r�C�ł��������ɖʂ��A�C�ݐ��͂قړ�k�ɐL�т鍻�l�C�l�ł����āA�����m�̍��g�Q����������B�䕗��P�n�тɂ��邾���łȂ��A�Ċ��͔g�����d�n�̂��˂萫�̔g�Q���ď�ɔg���������������������B�N�ԕ��ϔg�����P�����x����A�P���ȏオ�U�O�����߁A�O�D�T���ȉ��͂P�O�����x�ɂ����Ȃ��B�~�G�͔g���P���������V�V���Ɣ�r�I�É��i��������j�ł���B���������āA�C��H���ɓK������Ԃ͓~�G�Ɍ��肳���B

�@�܂��A���z�i�������j��P�^�W�O�̉��݈�̊C��ɂ͉��ݍ��B�����B���A�ꎿ�̈ړ����������B���[�ω��͂P�V�[�Y���Q�����x�ɋy�Ԃ��Ƃ�����B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�{��`�͓��{�ł��L���̎{�H�����̌������`�p�ɂ������邪�A���̂悤�Ȍ������������ŁA�����H���́A���a�T�T�N�P�Q���A�h�g��i��j�̌����o���H������ɐ��͓I�ɐi�߂��A�P�O�N�]�̊Ԃ��o�āA�����̋{��`�̎p������Ɏ����Ă���B

�@�������J�݈ȗ��̒����H���́A�H���̕ϑJ�\�i�ւ�Ђ傤�j�Ɏ����Ƃ���A��Ɗ�n�A��h�g��A�k�h�A���h�ɑ�ʂł���B�ȉ��ɁA���ꂼ��̍H���̊T�v���L�q����B

�@�Ȃ��A�����S�N�x����́A�������ƂƂ��ĐV���Ɋݕǂ���эq�H���n�i��P�Q���j�ɒ��肵�Ă���B�����́A���a�U�R�N�x�`�p�v������̍ۂɌv�悳�ꂽ���̂ŁA�ݕǁi������j�͂T���g�����̍��ۊό��o�[�X�Ƃ��Đ���������̂ł���B�����S�N�x���q�H���n�̟��֍H���i����������j�ɒ��肵���B�����T�N�x����͊ݕǍH�����{�i������Ƃ���ł���B

�@�h�g��̌��݂ɓ���A��ʂ̐J�S��e��u���b�N�̐���A���o���{�݂��K�v�ƂȂ邪�A�{��`�y�ю��ӂ̍`�p�ɂ��Č��������Ƃ���A�����{�݂͎g�p�ł���łȂ������B���̂��ߏ��a�T�R�N�h�g��i��j���H�ɐ悪���ċ{��`�̍��B�����ɍ�Ɗ�n�����݂������̂ł���B���̋K�͉͂����P�R�O���A���P�T���Ő��[��R���̖���\���i�₢���������������j�ł���B�h�g��H�����H�����A�J�S�͑S�Ă����Ő��삵�Ă��̂ŁA�G�̗��グ�A�Ϗo���A�����͊e��u���b�N�̐���A�Ϗo���Ɏg�p�����B�Ȃ��A�P�[�\������ɂ��Ă͍ד��`�ōs���Ă���B

�@�{�h�g��́A�{��`�̍`���É��x������Â�������h�g��ł���A���̐i���i���傭���傤���傤�j���h�g��i�k�j�̒��H�����y�э��B�̊J�펞���ڍ��E������̂ł������B���B�̊J��̂��߂ɂ́A�{�h�g��̊����̉������P�C�S�O�O���i�i�����T�R���j�ȏ�y�іh�g��i�k�j�̊����������ł��������Ƃ���A���ɏ����i�K�ɂ����āA�{�h�g��̉������}���ꂽ���̂ł���B

�@�\���́A�{�H�����B�̒���i�Ă�����j����n�܂���̂ŁA������t�߂͓��ɊC��̍��̓��������������߁A�Ӕg�ѕ��i�����͂����ԁj�̉����T�O�O���͐������̋ς���Ƃ�v�����A��߂�����Ȃ��̃u���b�N���X�Β�Ƃ��A��@�h�~�ɐJ�S��p�����B

�@�Ӕg�ѕ��̐�A�����U�T�O���͉������i�i���傤��������j�̗v�������i�ӂ܂��j�A�P�[�\����������i�����Ă��j�Ƃ������̂ŁA��b�̐i���Ă����j�̉��ɂ́A�z�o���h�~�ɍ����@�ۂ̔��z�i�قʂ́j�A�핢�i�Ђӂ��j�u���b�N�̉��ɂ́A��@�h�~�̍��������n�i�����������サ�����j�}�b�g��p�����B

�@����ɁA���̐�͔��˔g����u���邱�ƂƂ��A���g�u���b�N�핢����̗p�����B�z�o���h�~�́A�P�[�\����������Ɠ��l�ŁA��@�h�~�ɂ��ẮA�J�S����̂ɂ��A�̐A���������n�}�b�g�A�A�X�t�@���g�}�b�g�Ȃǎ�X���݁A�����Q�N�x�ȍ~�́A�A�X�t�@���g�}�b�g��p���Ă���B

�@�܂��A�P�[�\�����ʂɂ́A�A�X�t�@���g�}�b�g��~���Ă���B����́A�P�[�\�����t�i�������j�A���g�H�{�H��N�x�Ɏ{�H���邱�Ƃ�������l�����A�{�H���̊����i���ǂ��j�ɑ���Ή��Ƃ��ėp���Ă�����̂ł���B

�@���g�H�̃u���b�N�d�ʂ́A�͌^���������{���A�U�S�g���^�Ɍ��肵�����̂ŁA����͓����A�l���Ǔ��̒����H���ł͎n�߂Ă̗̍p�ł������B

�@�ȏ�A�{�h�g��̍\���͂R�^�C�v����{�Ƃ��邪�A�{�H�f�ʂ͐v�����̈Ⴂ�ɂ��A����2,500���ŁA�Q�Q�f�ʂɂ̂ڂ�B

�{�H�ɂ��Ă͎��Ɏ����Ƃ���ł���B

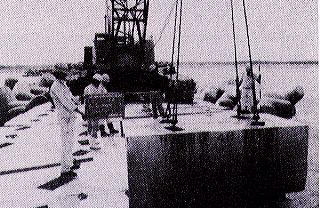

�@�̃u���b�N���X�Β�i��������Ă��j

�@���B�̒��������{�H������̂ŁA���[��S���܂ł̉�����P�U�O���́A�����茞���o���@�����A���̐�͊C��{�H�Ƃ����B

�@�����o���H�@�ł̓g���b�N�N���[���i�P�T�O�g���݁j�̍�Ɣ��a���l�����A�P�H���̌����o���������P�O���`�P�T���ɂ��Đi�߂čs�����B�@�{�H�ɓ������Ă͋C�ہA�C�ۗ\���𗘗p�A�䕗�V�[�Y�����������ԂōH�����{�H�����B

�@�C��{�H���̍�ƌ��E�g���i�g1�^�P�O�j�͓����P���Ɛݒ肵�Ă������A�{�H���ʂł́A���˂萬���̔g�Q�������A��ƑD�̓��h���傫���Ȃ���ɐ��t�W�ł͊댯���������Ȃ邽�߁A�O�D�X�������x�ł������B�����o���H�@�ł́A���ォ��̍�Ƃ̂��߂P�D�R���Ƃ�⍂���Ă���Ɖ\�ł������B�܂��A�C�ꂪ���n�Ղł��邽�߁A���g�Q�̌�́A����i�ɂ���j���Ȃ��Ȃ��������A���̂��ߍӔg�тł͔g�Q�݂̂Ȃ炸�A����ɂ���Ă���Ƃ��o���Ȃ����Ƃ����X�������B

|

���J�S�̐��� �i�g��ʐ^�j |

�i�g��ʐ^�j �̃u���b�N�̐����t���� |

|

�A�P�[�\����������

�@�h�g��v�扄���̖�P�^�Q�ɓ���P�C�S�O�O���܂ł��ł�����葁�����݂���K�v�����������߁A�N�Ԃ�ʂ��{�H���s�����B�R�N�Ԃʼn����U�T�O���A�P�[�\�����t�Ƃ��ĂP�O�`�P�Q���^�N�̎{�H�ƂȂ����B�ď�̑䕗�����̎{�H���@�́A�P�[�\���P���i����j��P�ʂɊ�b�H��㕔�H�܂ł��P�����ƂɊ������čs���A��������Ԃő䕗�����}���Ȃ��悤��A�̍�Ƃ�i�߂��B�~��̎{�H�́A��r�I�ɐÉ��Ȏ����Ȃ̂Œʏ�Ƃ��Ă���{�H���@�ōs�����B

�@�P�[�\������ꏊ�ɂ��ẮA�{���`�����]�܂����������A�����{�݂͎g�p�o�����ԂłȂ������B�܂������{�݂��s�����I�ɐ������A���샄�[�h�Ƃ��邱�Ƃ��l����ꂽ���A��p�Ɗ��Ԃ��������ɁA�`���ƍ`���i�嗄��͌��j�̐��[�����̖�肪�������B���̂��߁A���ӂ̍ד��`�A���C�`�A���Í`��ΏۂɎ{�H�ꏊ�ɂ��Č����������ʁA��q�������V�O�����ƂȂ���̂́A���`�ł͓K�n���m�ۂł��Ȃ����Ƃ���A�ד��`�ɂāA�t���[�e�B���O�h�b�N���g�p���Đ��삷�邱�ƂƂ����B�ד��`�ɂ̓}�E���h�i�X�敪�j��݂��A���a�T�V�N�P�Q�����P�[�\��������J�n�����B

�@���t�P�[�\���́A�ד��`����{��`�܂łP�R���Ԃ������ĉ�q�����B��q���ꂽ�P�[�\���́A�{��`�ł͎����i�����j�Ă�����ꏊ���Ȃ����߁A���t�邵���Ȃ��A�܂��A���t��ƊW�R���N���[�g�܂ň�C�Ɏ{�H���Ă����K�v������B���̂��߁A��q����W�R���N���[�g�̑Ő݂܂ł̈�A��ƂɂR���Ԃ�v���邽�߁A�g�Q�\�����s���A�Ċ��͔g���O�D�V���ȉ��i��{�I�ɂ͂O�D�T���ł��邪�A�قƂ�ǂȂ����߁j�A�~���͂O�D�T���ȉ��̐É��ȓ����R���ԘA���������I�ю{�H�����B

|

���A�X�t�@���g�}�b�g �@�~�݁i�g��ʐ^�j |

|

���P�[�\������E�����s�ד��` �@�i�g��ʐ^�j |

| �i�g��ʐ^�j ���g���ɂ�����P�[�\�� �����t���� |

|

�i�g��ʐ^�j �㕔�R���N���[�g �Ő݁� |

|

�B���g�u���b�N�핢��

�@�{�\���^�C�v�̍H��͖h�g�����P�C�P�T�O���̈ʒu����n�܂���̂ŁA���a�U�P�N�x���H�������̂ł���B�����A������̗v���������āA�{��`�̎b��J�`���������a�U�Q�N�x�O���ɐݒ肵�����߁A�U�P�N�x���ɂ͍��B���J�킷�邱�ƂƂȂ�A����܂łɖh�g������Ȃ��Ƃ��P�C�S�O�O���ȏ�{�H���Ă����K�v���������B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A�O�N�x�P�[�\�����t�͂P�Q���^�N�̃y�[�X�ł��������A���a�U�P�N�x�ɂ����Ă͈�C�ɂQ�Q�P���𐘕t�����B���̌��ʁA�h�g�牄���͂P�C�T�X�O���ɂ܂ŒB�����B���̍ہA�]���͊�b�̐̉��ɍ����@�ۂ̔��z�i�قʂ́j��~�݁i�ӂ��j���Ă������A���̔��z�~�݂́A���ɊC�オ�É��ŁA�����̓����x���ǂ����Ƃ��K�v�ł���A�{�H���Ԃ����E���邱�ƂɂȂ邽�߁A����������i�������j���邱�ƂƂ����B�i���~�߃P�[�\���͏��a�U�Q�N�x�ȍ~���܂߂R�R���j

�@�܂��A�P�[�\�����t�搔���������߁A���ɒ���i���傤�j�𑝂��Ď{�H���邱�ƂƂ����B���̂��߁A�P�[�\�����t���͂ߍ��ݕ�������炴��Ȃ��Ȃ�A���̎{�H�ɂ������̍���������B���a�U�Q�N�x�ȍ~�̃P�[�\�����t����́A�~��݂̂̎{�H�ɐؑւ����B���g�H�̎{�H�ɂ������ẮA�P�[�\�����t�Ɠ���N�x�Ɏ{�H���邱�Ƃ��H���̊W�㍢��Ȃ��߁C�P�[�\�����t��̎��N�x�ȍ~�ɁA��ǂ��{�H���s���Ă���B

�@�܂��A���g�H�́A�{�H���J�n�������a�U�Q�N�x��U�R�N�x�́A�����f�ʂŎ{�H�������A�䕗���ɂ�蒾���������邽�߁A�������N�x����́A�b��f�ʁi����Ă�����߂�j�Ŏ{�H���A�䕗���Q�V�[�Y���o���タ�����d�グ������@������Ă���B

|

�����g�u���b�N���� �@�i�g��ʐ^�j |

||

| ���g�u���b�N�����t���� �i�g��ʐ^�j |

|

||

|

���h�g��i��j �@�����Q�N�X�� �@�䕗19���P���̗l�q �@�i�g��ʐ^�j |

||

�@�{�h�g��́A���a�T�W�N�x����U�O�N�x�ɂ����Č��݂��ꂽ�����T�Q�P���̖h�g��ł���B

�@���Ƃ��Ə��a�S�W�N�R���̍`�p�v��ł́A�k������̔g�Q�A�k������̊C�ݕY���i�Ђ傤���j�ɑ��Ă͂S���u���p�n�y�т��̐�[�̂P�U�O���̖k�h�g�炪�v�悳��Ă������A�����{��`�̐��������Ƃ��ĂQ�A�R���n�̐�����D�悵�A�S���n�̊ݕǁA�u���i�ӂƂ��j�̌��݂��x��錩���݂ƂȂ������Ƃ���{�h�g�炪���݂��ꂽ���̂ł���B

�@���݂ɂ������ẮA�����S���n�̊ݕǖ@���i�ق�����j�ɍ��킹�A�����ݕǂɉ��ǂł���\�����Ƃ�����Ōv�悳�ꂽ���A�y�������̌��ʁA�ݕǖ@���ӏ��i������j�̐[�w���ɔS���y�i�˂��ǁj�����݂��邽�߁A�n�Չ��ǂ�K�v�Ƃ��A���ݔ�����ƂȂ�ƂƂ��Ɏ{�H�H����ɂ�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���̂��߁A�v����������A�h�g��@���͊ݕǖ@�����ɂ��Ă͂T�O���T���邱�ƂƂ������̂ł���B�\���ɂ��ẮA�h���@�\�i�ڂ������̂��j���m�ۂ�����̂́A�i�v�\�����ɂȂ�Ȃ����Ƃ��猚�݃R�X�g���ł��邾���}������j�Ƃ��A���������Ӕg�сi�����͂����j�ł̎{�H�ł���A�C�ꍻ�̈ړ������������Ƃ���A�������̋ς���Ƃ�v�����A���̓��߂�h�~����ƂƂ��Ɍ����o���H�@�Ŏ{�H�\�ƂȂ�A�J�S�ƃu���b�N�ɂ��X�Β�\�����S�W�P���ɂ킽���č̗p�����B��[���S�O���͒瓪���Ƃ��ăP�[�\����������i�����Ă��j���̗p�����B�܂��A��@�h�~�Ƃ��đS�����ɂ킽����āi�����j��~�݂����B�\���f�ʂ́A���Ɍo�ϐ��ɔz���������ʁA�����T�Q�P���ɑ��ĂP�O�f�ʂɂ��̂ڂ����B�i��\�I�ȕW���f�ʂ����}�Ɏ����B�j

�@�܂��A���ݎ����ɂ��Ă��A���ӂ̊C�ݐ��ւ̉e�������\���ɍl�������B���̌��ʁA�{�h�g��́A�h�g��i��j���C�ݐ��ɒ��p�ɒ��i����W�O�O���̋�Ԃ������i�K�Ŏ{�H���邱�ƂƂ��ꂽ�B

�@�{�H�ɂ��Ă͎��̂Ƃ���ł���B

�@�X�Β�̋�Ԃ͑S�ė����茞�o���H�@�Ŏ{�H�����B�J�S�A�̃u���b�N�A�핢�u���b�N�A���g�u���b�N�̐��t���̓N�����[�N���[���i�P�T�O���݁j�̍�Ɣ��a���P�H���Ƃ���Q�O�����Ɏ{�H�������̂ŁA�V�[�ς��R���N���[�g�y�я㕔�R���N���[�g�̓R���N���[�g�|���v�ɂđŐ݂����B

�@�{�H�ɓ����ẮA�{�h�g��̒��H���ɂ͖h�g��i��j�̌X�Β�͊������Ă���A���̃m�E�n�E���~�ς���Ă���Ƃ������̂́A�{�h�g��̌X�Β�͖{�̂��J�S��Ϗd�˂Đ����`�̎̃u���b�N�Ŏ��͂��Ƃ������ɗ�����Ȃ��\���ł��������߁A�{�H���čs����Ŏ��̂悤�Ȗ��ɂ����ʂ����B

�@�����̃u���b�N�͌`���f�ʂɑ��A���R�O���Ƒz�肵���t�����Ǘ����Ă������A�P�N�ڂ̎{�H���ʁA���ɎΖʕ��ł͂U�`�R�W���ƒf�ʖ��ɋɒ[�ȃo���c�L�������A�J�S�̔핢���̊m�ۂƎ̃u���b�N�{�H��A����ɏ��g�u���b�N���{�H����ۂ̏��g�u���b�N�̒f�ʌ`���ɋꗶ���邱�ƂƂȂ����B�������Q�N�ڂɂ͂��̌o�������A�̃u���b�N�̌`����`�ɕύX���邱�ƂŎ{�H������萫�̉��P��}�������̂ł���B

�@�{�h�g��́A�h�g��i��j�����ȕ��i�����W�O�O���j�܂ŊT�������i�K�̏��a�U�P�N�R���ɒ��H���A�킸���Q�N��̏��a�U�P�N�R���ɂ͊����������A���̊Ԃɑ䕗�ɂ���Q�ɂ������i���������j�����B�P�N�ڂ͔N�Ԃ�ʂ��Ď{�H���A�Q�N�ڂ͑䕗�������������ԂŎ{�H�������A���H�P�N�ڂ̉����Q�Q�P�����T�������i�K�ŁA�{�H���̐�[���ɓ�����ȕ������V�P�������a�T�X�N�V���̑䕗�V���A�W���̑䕗�P�O���̑������P���ɂ���̉��̍��n�Ղ��Ǐ��I�ɐ�@���A�J�S�A���g�u���b�N�A�V�[�u���b�N�̒��������������B���}����{���������̂́A����ɂP�O���ɒ�C���ɂ��g�Q���P�S���Ԃ������A�����ɂ킽�鍂�g�Q�̂��߁A��̂͂���ɑ傫���������A�䕗�V���ȍ~�̒����ʂƂ��đ傫�����łQ�D�S���ɂ��B�����Ёi�Ђ����j���������B���̕����i�ӂ����イ�j�ɂ��ẮA�V�[�ς��R���N���[�g��ł��������́A�̃u���b�N�y�я��g�u���b�N���[�������̂ł���B�������A���̌�͏����Ɏ{�H���ꂽ�B

|

���J�S�����t�� �@�i�g��ʐ^�j |

|

���̃u���b�N�i�����`�j �@�����t���i�g��ʐ^�j |

| �̃u���b�N�i�����`�j �����t���� �i�g��ʐ^�j |

|

�����̗l�q�� �i�g��ʐ^�j |

|

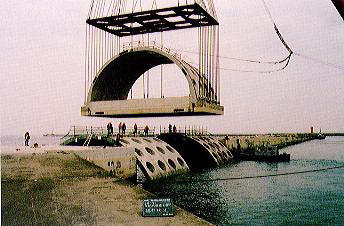

�@�{�h�g��͏��a�U�R�N�P�P���̍`�p�v������ɂ��V���Ɍv�悳�ꂽ���̂ŁA�o���`�D���̈��S�y�є��n�̐É��x�i��������ǁj�����コ���邽�ߔz�u���ꂽ���̂ł���B

�@���̍\���́A�o���`�D����אځi��j���Đ��������}���[�i�{�݂ɑ��锽�˔g�h�~�����l���i�������j���A���g�v���b�N�핢��i�Ђӂ��Ă��j�Ƃ����B

�@�z�o���h�~�y�ѐ�@�h�~��͖h�g��i��j���l�ł���B

�@�{�H�ɂ��ẮA�`���̐É��x���o���邾���������コ���邽�߁A�h�g��瓪��������Ɍ����{�H���Ă������̂ł���B

�@�{�H���@�ɂ��ẮA�h�g��i��j�̏��g�u���b�N�핢��Ɠ��l�ł���B

�@�Ȃ��A���艄���R�U���̊Ԃɂ����ẮA���؎����Ƃ��ĐV�\���`���̔��~�`�h�g��i�R��j�����t���邱�ƂƂȂ����B

�@���~�`�h�g����؎����́A�����R�N�x����U�N�x�ɂ����čs������̂łR�N�x��{�v�A�����S�N�x����y�ѐ��t���s���A���̌�A�����U�N�x�܂Ō��n�ϑ��y�щ�́i���������j���s���v��ł���A���C��ɂ�����ϔg���萫�i�����͂���Ă������j�A���ނ̈��S�����������āA�v�@���тɎ{�H�@���m�����A���p����}����̂ł���B��̂̐���͖����p�̊ݕǁi�|�X���j�̔w��ōs���A������N�d�@�D�i�����イ������j�Œ݂�グ�h�g��i���j�ɐ��t�����̂ł���B

|

�����~�`��̑g�ݗ��� �@�i�g��ʐ^�j |

|

| ���~�`��̊����� �i�g��ʐ^�j |

|

|

|

�����~�`��̐����t�� �i�g��ʐ^�j |