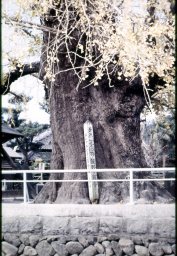

1.田原(たばる)のイチョウ

(西臼杵郡高千穂町河内)

国指定(S26.6,9)

熊野鳴滝神社の参道石段側にある。

根囲り8.5m、目通り幹囲り7.35m、樹高約27mの雌株で、樹齢約300年といわれる。(イチョウ科) |

|

|

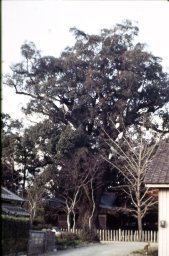

2.下野八幡宮(しものはちまんぐう)のイチョウ

(西臼杵郡高千葛町下野)

国指定(S26.6.9)

下野八幡宮の隻内にある。根回り8.5m、目通り幹囲り9.2m、樹高約36mの雄株で、樹齢約500年といわれる。主幹は地上5mで10本内外に分枝し、枝張りは東西34m南北23mに達する巨木で樹勢は強い。(イチョウ科)

|

|

3.松尾のイチョウ

(東臼杵郡椎葉村松尾)

県指定(S44.2.28)

耳川の流れから急坂を登った人家の庭先にある。根囲り5m、樹高約30mの雌株で樹齢遂00年以上といわれる。長さ1m、直径30㎝もある大きな乳垂が多数たれ下がっている。

(イチョウ科) |

|

|

4.去川(さるかわ)のイチョウ

(東諸県郡高岡町去川)

国指定(S10,12.24)

薩摩藩の去川の関所跡にある。根囲り13m、目通り幹囲り11.2m、樹高約35m、樹齢約400年以上の雌株で、島津藩主が植えたと伝えられる。九州のイチョウでは目通りが一番太い巨木である。(イチョウ科)

|

|

5.山田のイチョウ

(北諸県郡山田町石風呂)

県指定(S14.1.27)

同地永井さん方裏庭にある。幹回り約8m、樹高約40m、樹齢約800年の雌株で、一番下の枝は左右に約20mもある。乳垂がある。

(イチョウ科) |

|

|

6.飯野のイチョウ

(えびの市原田)

県指定(S10,7,2)

えびの市飯野支所前の広場にある。根囲り9m、樹高約25m、樹齢約600年の雄株で実がならない。(イチョウ科)

|

|

|

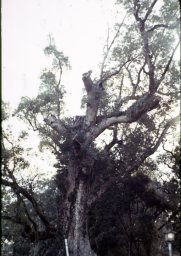

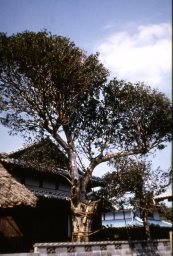

7.高鍋のクス

(児湯郡高鍋町新小路)

国指定(S261619)

舞鶴公園内の神社境内にある。根囲り10m、目通り幹囲り10m、樹高約20m、地上2mの所で2またに分かれている。枝が老化したため、一部枝をきりとってしまった。(クスノキ科)

|

|

|

8.上穂北のクス

(西都市島内)

国指定(S26.6.9)

南方神社の境内にあり、根囲り22m、目通り幹囲り約10m、樹高約30m、根元は扇状に広がっていて、枝は四方に伸びて樹勢は極めて旺盛な巨木である。(クキノキ科)

|

|

|

9.妻のクス

(西都市妻)

国指定(S26,6.9)

都万神社の境内にあり、根囲つ16m、目通り幹囲り1Om、樹高約40m、根元は空洞化し、中で子供が火遊びをして火事になり、幹中心洞を頂上部まで通火し、このため樹勢は著しく弱まった。(クスノキ科)

|

|

|

10.瓜生野(うりうの)八幡のクスノキ群

(宮崎市大瀬町平松)

国指定(S26.6.9)

瓜生野八幡宮の境内に大小合わせて16本があり、ナギ、アラカシ、シロダモなどと混じって社叢をつくっている。特に神殿の後にあるものが大きく根囲り約10m、樹高約25mで樹齢は約600年を越すといわれる。(クスノキ科)

|

|

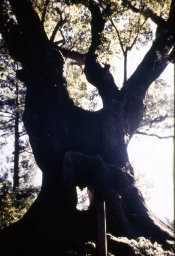

11.清武の大クス

(宮崎郡清武町船引)

国指定(S26,619)

船引神社の境内にあり、根囲り約互8m、目通り幹囲り12m、樹高約35m、樹齢約900年といわれ、根元は大きな空洞になっている。枝張りは東西33m、南北37mあり、県内最大のクスである。(クスノキ科) |

|

|

清武のオオクス |

|

|

12.東郷のクス

(日南市東郷甲東)

国指定(S26.6.9)

大宮神社境内にあり、根囲り約23m、目通り幹囲り9m、樹高40m位で地上約10mで分枝し、樹齢700年以上、根元で直径70㎝のエノキを巻きこんでいる。(クスノキ科)

|

|

|

13.古江(ふるえ)のキンモクセイ

(東臼杵郡北浦町古江本村)

国指定(S5.4.25)

河野さん方の庭にあり、目通り幹囲り1.73m、樹高約10mの大木で、地上2mの所から4本に枝分かれしており、樹齢200年以上と推定され、晩秋の開花時には香りが数キロ四方におよぶという。(モクセイ科)

|

|

|

14.門川のキンモクセイ

(東臼杵郡門川町川内)

県指定(S17.6.23)

門川~宇納間問の県道沿いにある。目通り幹囲り約2m、樹高約10mの巨樹であるが、保存はあまりよくない。(モクセイ科) |

|

|

15.飫肥(おび)のキンモクセイ

(日南市吉野方山本)

県指定(S1O.7.2)

伊地知さん宅の入口にあり、目通り幹囲り1.85m、樹高約7m、樹齢350年と推定される。台風被害を受け枯死寸前までになったが、地元の人達の協力でやっと現状までになったという。(モクセイ科) |

|

|

16.下野八幡宮のケヤキ

(西臼杵郡高千穂町下野)

国指定(S26.6.9)

下野八幡宮の境内にある、根囲り20.8m、樹高34.7m、樹齢500年以上で同神社の神木となっている。幹は地上で3本に分岐しており、枝張りは東酉26m、南北33mに達する巨木。(ケヤキ科) |

|

|

|

|

|

17.八村(やむら)杉

(東臼杵郡椎葉村下福良十根川)

国指定(S10.6I7)

十根川神社社殿側にある植栽樹。那須大八郎宗久が植えたものといわれ、・樹齢約800年、目通り幹囲り13.5m、根囲り19m、樹高54mもあり、本邦屈指の大杉の1つ。(スギ科)

|

|

|

|

|

18.大久保の大ヒノキ

(東臼杵郡椎葉村大久保)

県指定(S40.8.17)

十根川部落の東に徒歩で約40分、標高700mの山腹にある根囲り9.3m、樹高32mの巨樹で。樹冠は東西32m、南北30mの拡がりをもつ分岐樹である。(ヒノキ科) |

|

19.竹野のホルトノキ

(東諸県郡綾町竹野)

国指定(S52.2,17)

綾北川に沿った竹野部落の扇状台地上の畑の西端に残された森の中に生育している。樹高18m、枝張り東西25m、南北30m、地上1.5mのところで9本に枝分かれしている。

名はその実がオリーブの実に似ているので付けられたもので、落葉する前に葉は深紅色に変色するので、1年中どこかの葉が紅葉している、(ホルトノキ科) |

|

|

|

|

|

|

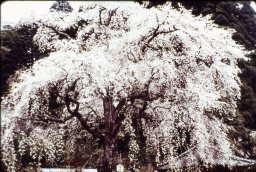

21.三ケ所シダレザクラ

(西臼杵郡五ケ瀬町宮之原)

県指定(S40.8.17)

浄専寺境内にあり、目通り幹囲り1.85m、樹高15m,4月上旬が花の見ごろでピンクの一重咲き、ウバヒガン(エドヒガン)の1種の枝の垂れたシダレザクラである。(バラ科) |

|

|

22.湯ノ宮の座論梅

(児湯郡新富町湯ノ宮)

国指定(S10.12.24)

1株の原樹から四方に伸長した枝条が、地面に横臥状になって新根を発生して、新株を作りながら成長した。梅園は約20アール、花は単弁白色、樹勢は強壮であるが、原樹は枯れている。(バラ科) |

|

|

|

|

23.高岡の月知梅

(東諸県郡高岡町高浜)

国指定(S10.12.24)

香積寺跡にある座論梅と同じ臥竜梅である。150年前1株だったものが、枝が垂れて発根し、株数を増やして現在約13アールに広がっている。原樹は枯死している。花は八重弁、白色の大輪である。(バラ科) |

|

|

|

|

24.宮崎神宮のオオシラフジ

(宮崎市神宮町)

国指定(S26.6.9)

宮崎神宮の東神域にあり、幹囲り1.6mと1.4mの2本からなり、樹齢600年。枝の一番広がっているところは12.3mにおよぶ。明治40年頃移植されたものという。花は普通のものより大きく、シナ原種で珍しい。(マメ科) |

|

|

|

|

25.狭野(さの)の杉並木

(西諸県郡局原町狭野)

国指定(T13.12.9)

狭野神社参道の両側約1キロの杉並木は一時数も多く、老杉としての景観を誇ったが、戦後の台風で倒壊し、また老衰による折損で昔日の面影はないが、大きいものは樹高44m、樹齢360年余といわれる。(スギ科) |

|

|

|

|

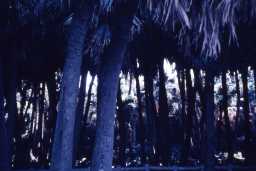

26.青島亜熱帯性植物群落(特別天然記念物)

(宮崎市青島)

国指定(T10.3.3)

周囲2㎞の小島であるが、ビロウが密生していることで有名、他にアオノクマタケラン、クワズイモ、モクタチバナ、ダンチクなどの植物がみられ、熱帯または亜熱帯性の植物相を呈している。ビロウの成木約4,300本、純林は群落地の1/6を占める。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

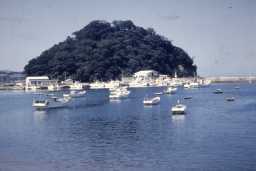

27.虚空蔵(こくぞう)島の亜熱帯樹林(南那珂郡南郷町中村)

国指定(S26.6.9)

目井津港内にある陸続きの周囲1kmの小島。タブノキ、アコウ、ホルトノキ、スダジイなどが繁茂し、昼なお暗い亜熱帯林を形成している。他にモクタチバナ、フカノキ、イソヤマアオキなどの常縁樹、サカキカズラ、フウトウカズラ、シラクマカズラなどの暖地性蔓植物、リュウビンタイ、オオタニワタリ、コクモウクジャク、ケホシダなどのシダ植物があり、わが国暖帯の代表的植物群落を小島に集めている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

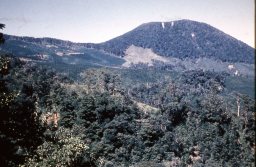

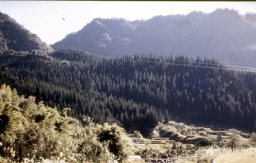

28.甑岳(こしきだけ)針葉樹林

(えびの市霧島山系)

国指定(S44.8.22)

霧島山甑岳(標高1,300m)の東側斜面に残ったモミ-シキミ群集のツガ-ハイノキ優占林で、コハウチワカエデ、ヒメシャラ、ミズナラなどを混じえた天然の美林で、学術的価値が高い。 |

|

|

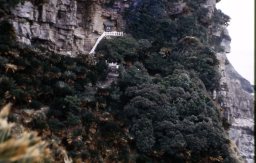

29.白岩(しらいわ)山石灰岩峰植物群落

(西臼杵郡五ケ瀬町白岩山)

県指定(S17.6.23)

椎葉村との境界にある石灰岩の露頭(1,646m)の岩場に石灰岩を好んで生える珍しい植物が自生している。ヤマウスユキソウ、イワギク、ヤハズハハコ、イチョウシダ、キリンソウ、カンザシギボウシや九州唯」のホタルサイコ、シコクシモツケ、マメグミなど約60種の石灰岩峰特有植物が生育し、九州では比類のない特殊植物の豊庫である |

|

|

|

|

|

|

|

|

30.石波の海岸樹林

(串間市市木石波)

国指定(S26.6.9)

サル生息地、幸島の対岸が石波で、海岸の礫地に発達した古来からの天然防風林である。タブノキ、ヤブニツケイなどの高木に交じって200本余りのタチバナを含み、サカキカズラ、ハマサルトリイバラ、ハマカズラなどの蔓植物が多い。林床にはオオイワヒトデ、アオノクマタケラン、ノジラン、ムサシアブミが群生し、林内はジャングルの観を呈する。代表的植物タチバナは秋に2~3㎝程の実をつける。ミカンの仲問である。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31.川南湿原植物群落

(児湯郡川南町川南)

国指定(S41.9.9)

国立川南療養所北側にある広さl15ヘクタール位の湿原で、約90種の湿地を好む植物があり、ヒュウガホシクサ(絶滅固有種)やミズギク、ミズギボウシ、サクラバハンノキ、ヘビノボラズなど九州では他にないものの他、北方系のヌマガヤ、ミカヅキグサ、トキソウや食虫植物のモウセンゴケ、ナガバノイシモチソウ、ミカワタヌキモなど面白い植物が生育している。 |

|

|

|

|

|

|

33.フクジュソウ自生地

(西臼杵郡高千穂町向山)

県指定(S8.12.5)

福寿草は北方系植物で、県内では諸塚、野尻に自生地があり、概ね南限地域にあたる。秋元の水の口部落の群生地は灌木に被われ、発生数を減じつつあるが、近隣の諸塚山麓にも群生地がある。(キンポウゲ科)

|

|

|

|

|

34.高島のビロウ自生地

(東臼杵郡北浦町宮野浦)

国指定(S5.2.28)

北浦に近接した小島にある。指定当時はうっ蒼たる樹林中にビロウが散在したが、戦中、戦後の伐採、開拓などで昔の面影はなく、若齢林刺こわずかなビロウが潮風を受けながら散在している。ビロウの北限地である。(ヤシ科)

|

|

|

|

|

35.鵜戸のヘゴ自生北限地帯

(日南市大字宮浦串平)

国指定(S43,6.14)

鵜戸神宮社叢の北側の凹地のスギ林の中に群生している木本性のシダ植物。大きなものは幹の径20㎝、高さ4m、」時数が減少していたが現在では幼生株もみられ、回復しつつある。(ヘゴ科) |

|

|

|

|

36.都井岬ソテツ自生地(特別天然記念物)

(串間市都井)

国指定(T10.3.3)

ソテツ自生地の北限で、岬神社一帯の絶壁や小渓をはさんだ反対側にある。一部は庭園化されたソテツ林となって残されてきたが、全般的にみて保護は良好である。(ソテツ科) |

|

|

|

|

37.エヒメアヤメ自生南限地帯

(小林市南西方)

国指定(S43.6.14)

草丈10㎝以下の小型のアヤメの仲間で、4月上旬から中旬にかけて直径3㎝位のかわいらしい花をつける。丘陵地帯に多かったが、開発の波には勝てず、その数も激減してきたので、生駒高原の1.6ヘクタールの草地が南限地として指定されている。満州・朝鮮をふるさととする大陸分子であるが、山陽、四国、北部九州にまで南下してきて、本地域は自生の最南限として学術上貴重である。(アヤメ科) |

|

|

|

|

|

|

38.内海のヤッコソウ発生地(特別天然記念物)

(宮崎市内海野島)

国指定(S16.8.1)

海岸に統く丘陵地のスダジイ老木の根に発生する、珍奇な寄生植物。高さ約3㎝、やっこ人形に形が似ているのでこの名があり、毎年1至月上旬から発生をみる。最近この地に勝る発生地が、北浦町、高城町、高岡町、都城市などに続々発見されている。(ヤツコソウ科) |

|

|

|

|

39.祝子川のキンメイモウソウ竹林

(東臼杵郡北川町祝子川)

国指定(S43.6,14)

上祝子(かみほうり)石本さん方の竹林にある。節間の緑色の地に黄緑色のたて縞が数条走っているもので、生きている時は非常に美しい。現在ではその数も増えつつある。(イネ科) |

|

|

40.ノカイドウ自生地

(えびの市えびの高原・鹿児島県境)

国指定(T12.3.7)

えびの高原のホテル、キャンプ場周辺の小渓側に群生するバラ科植物で、アカマツ秣に囲まれ、草本風こはミヤコザサを蜜生する。樹高3~4皿、5月上句に白い花をつけ果実は多産するが、幼生木は認められない。カイドウ類の種類は多いが、本種はえびの高原だけに自生しており、霧島山の固有植物である。(バラ科) |

|

|

|

|

|

|

41.双石(ぼろいし)山自然林

(宮崎市鏡洲)

国指定(S44.8.22)

標高509m、険阻な尾根と峡谷に発達したシイ、カシ、タブからなる常緑広葉樹の天然林で、63.96haの指定林は亜熱帯陸植物および暖温帯上部の林相をもっていて、ヘツカシダ、ケイラン、ヒロハノカラン(北限)、ヤシャゼンマイ、コウヤボウキ(南限)など南北の限界植物が多い。動物相および地質学的にも興味ある資料を豊富にもっている。

|

|

|

|

|

42.幸島猿生息地

(串間市市木)

国指定(S9.1.22)

石波海岸に対した周囲約4㎞、最高113mの小島で別名猿島ともいう。亜熱帯性の美林が繁茂し、ニホンザル約100頭が古くからこの島に野生している。この一群のサルは生態的に文化水準が高く、生態研究のため京都大学霊長類研究所が置かれ、積極的な保護を行っている。(オナガザル科) |

|

|

|

|

|

|

44.岬馬及びその繁殖地

(串間市大納)

国指定(S28.11.14)

高鍋秋月藩によって放牧された在来馬が、外来馬との交雑をまぬがれて自然繁殖を行い。現在の野生状態に至ったものである。体格は小さいが、猛々しい風ぼうは野生馬そのものである。現在70頭余り、その数は殆ど変化しない。(ウマ科) |

|

|

|

|

45.薩摩鶏

(えびの市)

国指定(S18.8.24)

体は大きく、大地鶏と呼ばれたこともある。小国鶏と軍鶏の交雑によって得られたものから淘汰してつくり出されたもので、美しく、肥ったような感じで重厚さがある。脚に小刀をつけて闘鶏に用いたので、剣付鶏ともいわれた。現在少数が飼育保存されている。(キジ科) |

|

|

|

|

|