|

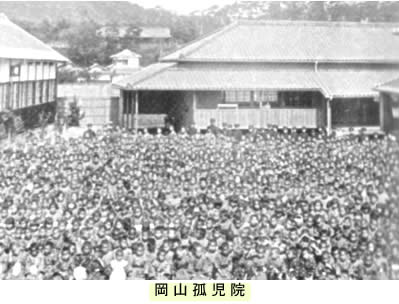

明治20年(1887)、社会全体が貧しく、福祉という考え方もなかった時代に、石井十次は、岡山県大宮村に孤児教育会(後の岡山孤児院)を設立し、孤児の救済と教育に尽くしました。

また、明治43年(1910)には、郷里の茶臼原(ちゃうすばる)に孤児院を移転し、十次が夢に描いた理想郷づくりを進めました。

十次は、「愛」と「祈り」と「奉仕」の精神を貫きながら、明治から大正にかけて、実に3千人を超す孤児の救済と教育に生涯をささげました。

明治20年(1887)9月、十次はお寺の本堂の一部を借り受け、孤児を救済するための「孤児教育会」の看板を掲げました。「孤児教育会」は、やがて「岡山孤児院」とよばれるようになり、明治22年(1889)には51人の孤児を抱えるようになりました。

孤児院の経営を善意の人々の寄付だけに頼っては子どもたちのためにいけないと考えた十次は、孤児院の教育を「学ぶことと、働くこと」の二本立てとし、子どもたちは、午前中は勉強、午後からは、いろいろな仕事に励みました。

明治24年(1891)10月、濃尾地方に大震災が起き、死者は約7300人という悲惨な状況でした。十次は震災孤児を救うための活動を起こし、「名古屋震災孤児院」を設立し、93人の孤児を救済しました。

また、明治37年(1904)には日露戦争が起こり、この戦争で父親をなくした子どもたちが路頭に迷っていました。十次は、日本各地の戦争孤児63人を救済し、岡山孤児院は300名近い孤児を収容することとなりました。

さらに、明治39年(1906)には、東北地方の大凶作による孤児を救済する活動に着手しました。孤児たちの輸送は6回に分けて行われ、824名の子どもたちが保護され、岡山孤児院は1200人の大家族となり、50棟もの家が建ち並びました。

明治31年(1898)、十次は、孤児救済の応援をしてもらうために、音楽隊をつれて全国を回ることにしました。音楽会をした後で、幻灯を使って、孤児教育の実情や神の教えを全国に広めていこうというもので、入場券や聖書を買ってもらうことにより、孤児救済の資金とすることも音楽幻灯隊の大きな目的の一つでした。日本全国はもとより、アメリカや台湾などでも活動を展開していきました。 明治31年(1898)、十次は、孤児救済の応援をしてもらうために、音楽隊をつれて全国を回ることにしました。音楽会をした後で、幻灯を使って、孤児教育の実情や神の教えを全国に広めていこうというもので、入場券や聖書を買ってもらうことにより、孤児救済の資金とすることも音楽幻灯隊の大きな目的の一つでした。日本全国はもとより、アメリカや台湾などでも活動を展開していきました。

明治43年(1910)、十次46歳のとき、理想とする鍬鎌(くわかま)主義教育(自分たちの生活に必要な物は、自分たちの手で作り出すこと)の実現のため、岡山孤児院のすべてを茶臼原(ちゃうすばる)へ移転させることにしました。

岡山孤児院にあった数十棟の宿舎・学校・集会場などが、みるみるうちに茶臼原(ちゃうすばる)の広野に出現しました。 明治43年(1910)、十次46歳のとき、理想とする鍬鎌(くわかま)主義教育(自分たちの生活に必要な物は、自分たちの手で作り出すこと)の実現のため、岡山孤児院のすべてを茶臼原(ちゃうすばる)へ移転させることにしました。

岡山孤児院にあった数十棟の宿舎・学校・集会場などが、みるみるうちに茶臼原(ちゃうすばる)の広野に出現しました。

| 慶応元年(1865) |

|

上江村(現高鍋町)馬場原に生まれる。 |

| 明治4年(1871) |

6歳 |

高鍋島田学校(もとの明倫堂)に入学する。 |

| 明治15年(1882) |

17歳 |

岡山甲種医学校に入学する。 |

| 明治20年(1887) |

22歳 |

日本孤児教育会をはじめる。 |

| 明治25年(1892) |

27歳 |

名古屋市に震災孤児院をつくる。 |

| 明治27年(1894) |

29歳 |

25名の「茶臼原(ちゃうすばる)先発隊」

が出発する。 |

| 明治30年(1897) |

32歳 |

私立岡山孤児院尋常小学校を設立する。 |

| 明治31年(1898) |

33歳 |

音楽幻灯隊が活躍をはじめる。 |

| 明治39年(1906) |

41歳 |

日露戦争による戦争孤児救済はじまる。 |

| |

|

東北地方の凶作による孤児を救済する。 |

| 明治43年(1910) |

45歳 |

茶臼原移転がはじまる。 |

| 大正元年(1912) |

47歳 |

茶臼原への移転がほぼ終わる。 |

| 大正2年(1913) |

48歳 |

茶臼原憲法をつくる。 |

| 大正3年(1914) |

48歳 |

48歳で亡くなる |

|

|